7月7日午后,银翼掠过濑户内海的粼粼波光,载着18颗求知之心的航班在关西国际机场徐徐降落。衣角被海风轻轻掀起,每个人的眼眸里都跃动着期待。我们的访学之旅,就在这浮动着盛夏光晕的午后,悄然展开画卷。

路途中

墨香沁讲义,笔底耕新知

7月10日上午,京都大学加治佐教授的课程聚焦社区与公共资源管理,探讨现代共享资源的可持续管理之道。课程分析了亚洲社会变化带来的挑战,解析了相关资源特性及“公地悲剧”,对比了多种管理制度的效率,并结合实验与多国案例揭示文化与制度的影响,强调需结合地区特点,通过社区、国家、市场多元共治实现资源可持续利用。接下来,秋津教授以《日本农村发展的经验与挑战:过去与现在》为题开讲,深入介绍了日本农业指标的整体下降情况、农村社区的发展成果,以及后新冠疫情时代的新型乡村治理模式。

这些课程内容让我们深切感受到,制度的生命力在于与本土文化、社会肌理的适配,就像日本农村的实践与各国案例所呈现的,唯有扎根地域特性,在多元力量中找到平衡,才能在时代变迁中走出可持续的路径。

加治佐教授授课

秋津教授授课

上午的课程结束后稍作休整,下午的内容同样精彩充实。伊庭教授围绕日本农业“第六次产业化”展开讲解,介绍了其背景、消费者需求变化,并重点分析了农产品加工、农贸直销、观光农业、农家餐厅等多种经营模式的发展趋势。之后,沈金虎教授的第二次课程详细讲解了日本主要农产品的流通体系和价格政策,以及辅助农户生产与农产品流通的农业合作组织——农协JA。课程还涵盖了在农业外部环境和农村社会结构变化下,日本为保障稻米等农产品供给、缓和价格波动而制定的稻作经营安定政策等一系列管制与改革措施。

下午的课程让我们对农业发展有了新认识:伊庭教授讲的“第六次产业化”,展现了农业突破传统边界、多元经营的活力;沈老师解析的流通体系与农协功能,则凸显了后端支撑的重要性。日本的实践印证,农业现代化是生产到流通、市场到政策的系统适配。

伊庭教授授课

沈金虎教授授课

足履和风土,垄上听田经

一、滋贺县农场

7月11日上午,我们在滋贺县听负责人介绍了当地农场的发展概况。滋贺县是日本关西地区最主要的新鲜蔬果供应地,根据当地农场所有人的讲述,我们了解到滋贺县农产品的生产经营情况与主要的目标客户人群,它以番茄、生菜等蔬菜为特色产品,以缩短运输通勤作为保证新鲜、健康的优势点吸引女性顾客,对农村农旅项目的推进有重要借鉴意义。

二、Mokumoku农场

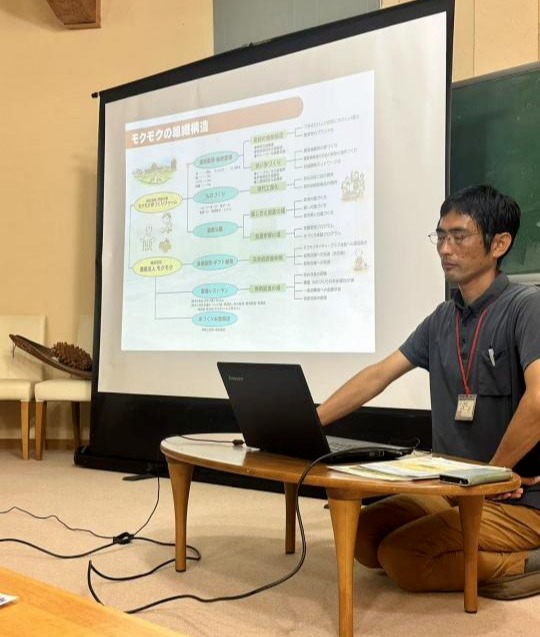

7月11日下午,我们乘车抵达伊贺市,参观了以“自然、农业、小猪”为主题的日本亲子农场。农场参观中先有农场的工作人员为我们详细讲解了Mokumoku农场的发展历史和经营现状,并解答了同学们对农场会员制、农场规模发展、产品线上销售等相关问题。随后同学们参观了农场内的农产品售卖店,在店里看到的产品都与农场紧密相关,如产自农场的原料、精心设计的小猪包装等。

Mokumoku农场原为养猪场,后转型延长产业链,围绕猪肉开发各种农产品直营销售,“从农场到餐桌”让消费者直观感受到产品价值。此外抓住猪这一产业特色,以卡通小猪形象作为农场标识,打造差异化IP,强化品牌辨识度。该农场将农业生产、加工销售、旅游体验深度融合,为我国农业从生产向综合服务体验转型提供借鉴。

从课堂到案例,这两周的课程让我们系统触摸了日本农业发展与资源治理的脉络,使我们受益匪浅。在理论解析与实践经验的交织中,我们既读懂了制度设计的智慧,也感悟到本土文化对发展路径的深刻影响。这场兼具深度与广度的学习,不仅带来认知的拓展,更激发了对后续探索的浓厚兴趣。