公管院暑期社会实践 | 银龄心声调研行:探寻社区养老服务的“苏式密码”

这个七月,南京农业大学公共管理学院“银龄心声”调研组的四位成员,怀揣着对老龄化社会议题的深切关注,脚步不停,以自己亲身实践去详细的了解。他们深入南京与苏州两地的基层养老服务中心和专业养老服务机构,开展了一系列扎实的走访与深度访谈。他们用心倾听老年人心声,用专业视角观察实践,探寻新时代“老有颐养”的苏式路径。

一、烟火气里的温情:社区养老的日常画卷

调研组首站走进南京线路新村社区居家养老服务中心。还未进门,生活的暖意便扑面而来。读报角里,几位老人正热络地分享着当日新闻;活动室内,清脆的麻将声伴着阵阵欢笑,四位老人专注码牌,围观者兴致盎然,气氛融洽温馨。他们深刻体悟到社区养老的独特魅力——根植于烟火日常的温情、依托多方协同的韧性、以及适老设计带来的切实安全感。这里的服务或许不奢华,却精准回应着“家门口”养老的迫切需求。在这里,他们不仅了解了老人们的生活情况,还通过与负责人的访谈知晓了这里特色的养老模式。

二、匠心织就守护网:适老智享的社区实践

在服务中心负责人的引导下,调研组走进服务中心内部,细致考察了其功能布局与智慧化服务,深刻感受到服务中心对老年人需求的细致洞察,利用专业适老化设计与智慧科技交织来进行贴心守护。

服务中心的养老模式可以主要概括为三个方面。首先是实现数据互联,配备专业设施:医疗护理区配备了专业康复器材、急救设备,并非摆设。负责人特别指出,这里与社区医院建立了实时数据互通系统,老人的基础健康数据(血压、血糖日常监测记录等)能及时共享给社区医生。

其次是健康讲堂,预防为先:墙上张贴着近期“健康大讲堂”的海报。负责人介绍,他们定期邀请社区医院的医生或专科专家前来,针对老年人高发的慢性病(高血压、糖尿病、关节炎等)开展专题讲座和现场咨询,普及科学用药、日常保健、应急处理知识,真正将“预防”和“管理”落到实处。

最后是无缝衔接的绿色通道:“我们践行的是‘小病不出社区、急病及时转诊’的理念“,负责人强调,“与附近的三甲医院建立了绿色转诊通道,一旦老人在中心出现紧急情况或需要更深入检查,能确保第一时间得到专业救治,解除了老人和家属的后顾之忧。”

线路新村养老服务中心负责人在访谈中向调研组阐述了中心能够顺利运行的秘密:“我们成功的核心,在于坚持‘政府主导、社会协同、家庭支撑’三位一体的养老服务理念。”在线路新村,政府投入完成老旧小区适老化改造;社会组织引入专业力量;家庭则深度参与个性化养老方案的制定。这种协同机制,让“老有所养、老有所乐”在线路新村成为生动现实。

老人们脸上的笑容、活动室里的欢声笑语、故事会上的专注目光,都是社区养老生命力的最佳证明。而线路新村“三位一体”的协同模式,为破解城市更新背景下的养老难题提供了极具参考价值的“社区方案”。

三、他山之石:苏式颐养的创新启迪

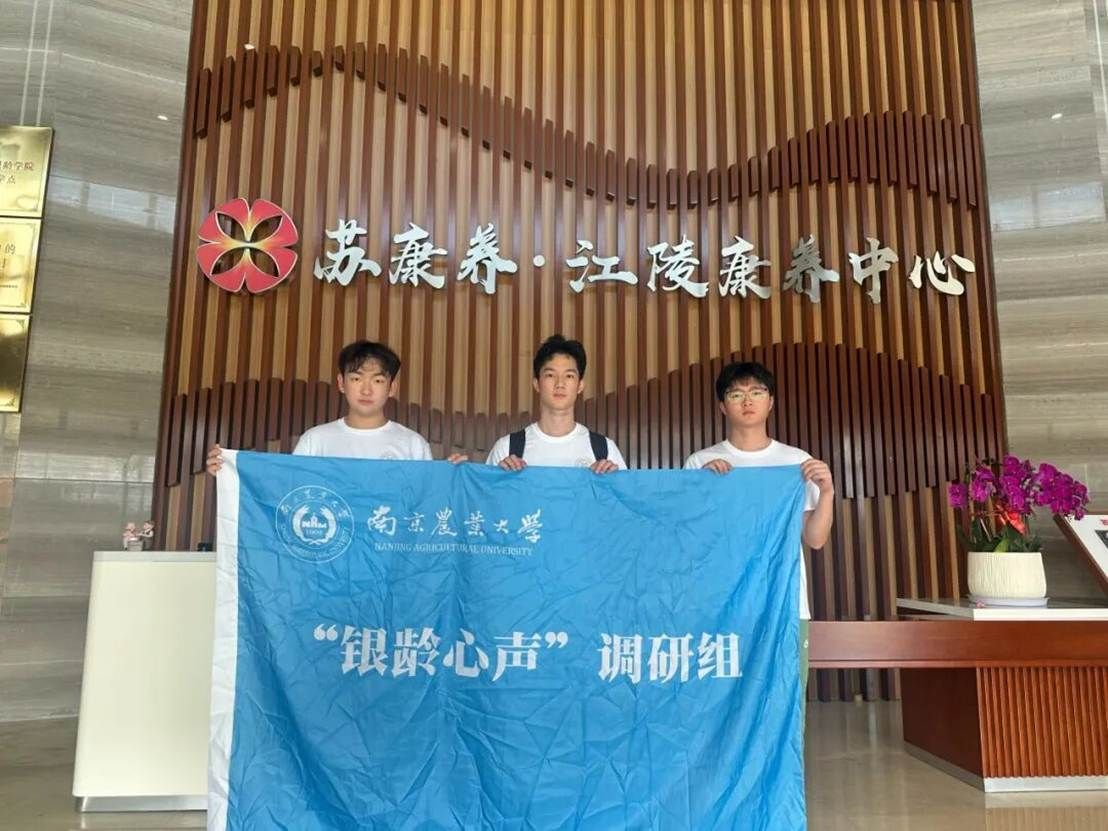

带着社区调研的思考,调研组又赴苏州苏康养集团旗下的江陵康养中心进行调研学习。这里展示的高品质、智慧化养老服务令成员们印象深刻。除了同样出色的适老环境和丰富的文娱活动,其创新模式也给调研组带来新的启发:

首先是智慧赋能精准服务:“智慧不止于设备,更在于数据驱动的精准服务与人性化沟通的平衡。”负责人以认知症专区的“非药物干预疗法”为例,强调动态照护计划和家属APP参与的重要性。

其次是“跨代共居”新模式探索:中心的“跨代共居”模式尤为亮眼。青年以优惠租金入住并承诺提供志愿服务,老年人则分享智慧与阅历。共享厨房、青银共读角、协作管理的屋顶花园等空间设计,成为催化代际对话的媒介,为解决养老压力与青年住房问题提供了创新思路,实现了情感与资源的双向滋养。

(团队成员在苏州康养中心深度访谈负责人)

四、研思启程:青年担当,情暖银龄

两次深入调研,为“银龄心声”调研组打开了两扇窗:一扇透视着社区居家养老在烟火气中承载的温情与扎实的协同力量;另一扇则展现了高端机构在智慧化、模式创新上的前沿探索。无论是线路新村“三位一体”的协同机制,还是苏康养“医康养融合+智慧赋能”的双轮驱动及“跨代共居”的社会实验,都深刻展现了“苏式颐养”在满足多层次、多样化养老需求上的努力。

他们不仅在调研中收获了宝贵的一手资料,更在与老年人的真切交流中,深化了对养老事业复杂性与人文温度的理解。线路新村老人们的笑容与故事,苏州康养中心老年人的活力与智慧,都在团队成员心中播下了关怀与责任的种子。

调研活动虽暂告段落,但这份用心倾听“银龄心声”的实践精神、探索老龄化社会“突破口”的学术热忱,以及代际之间流淌的真挚情谊,将激励着团队继续深耕。南农公管青年,将以己之智、己之行,持续为构建更具温度、更可持续的养老服务体系贡献青春力量,让尊老爱老的传统美德在新时代焕发更蓬勃生机,让绚丽的“夕阳红”在科技与人文的交响中温暖绽放。